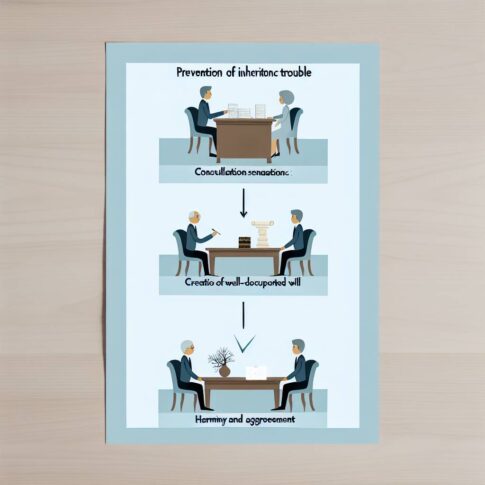

相続が発生する際に多くのトラブルが起こることは珍しくありません。遺産分割を巡る争いは、家族や親族の関係を悪化させる原因となることがあります。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、遺言書の活用が非常に重要です。本記事では、相続トラブルを回避するための遺言書の活用法について詳しく解説いたします。

遺言書の基本的な役割とは?

遺言書とは、遺言者が自分の財産をどのように分配するかを指定する文書です。遺言書は法的に有効であるためには、一定の形式と内容を満たしている必要があります。遺言書を作成することで、遺産分割の方法が明確になり、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。

遺言書の種類

遺言書には主に以下の3種類があります。

1. 自筆証書遺言

遺言者が自らの手で全文を書き、署名、捺印を行う形式です。費用がかからず手軽に作成できる反面、形式的な不備があると無効になるリスクがあります。

2. 公正証書遺言

公証人が遺言者の意思を確認し、公証役場で作成する遺言書です。法的な効力が高く、不備が生じにくい点が特徴です。作成には費用がかかりますが、安全性が高い方法です。

3. 秘密証書遺言

遺言者が遺言書を秘密にし、公証人の前で封印して保管する形式です。遺言の内容を秘密にしておきたい場合に有効です。

遺言書作成のポイント

遺言書を作成する際に重要なポイントを以下にまとめました。

1. 明確な意思表示

遺言書には、相続人が誰であるか、どの財産をどのように分配するかを具体的に記載します。曖昧な表現や不明確な指示は避けましょう。

2. 法定相続人の権利を考慮

遺言書では法定相続人の権利を侵害しないように注意が必要です。特に遺留分を考慮した分配を検討しましょう。

3. 定期的な見直し

遺言書の内容は、家族構成や財産状況が変わった際に見直すことが重要です。定期的に確認し、必要に応じて修正を行いましょう。

遺言書の保管と開封

作成した遺言書は、信頼できる場所に保管することが大切です。公正証書遺言の場合は、公証役場で保管されるため安心です。自筆証書遺言の場合は、自宅の金庫や信頼できる第三者に預けることが推奨されます。

遺言書の開封は、相続が発生した後に家庭裁判所で行います。遺言書が発見された場合は、速やかに家庭裁判所に提出し、開封手続きを行いましょう。

まとめ

遺言書は、相続トラブルを未然に防ぐための重要なツールです。適切な形式で作成し、明確な意思表示を行うことで、遺産分割の争いを避けることができます。また、定期的な見直しと適切な保管を行い、遺言書の内容が確実に反映されるようにしましょう。相続に関する問題を避け、家族や親族の関係を良好に保つためにも、遺言書の作成を検討してみてください。